Поздно вечером 16 февраля 1879 года, после тяжелого тридцати-двух-дневного плавания из Ливерпуля, раздались с пассажирской палубы радостные восклицания: «Маяк, Бомбейский маяк!..» И вот все, кто ни был чем занят, побросали карты, книги, музыку и кинулись наверх. Луна еще не всходила и, невзирая на звездное тропическое небо, на верхней палубе было совершенно темно. Звезды блистали так ярко, что трудно было сразу разглядеть между ними земной огонек: точно громадные глазища навыкате, моргали они на вас с черного неба, на склоне которого тихо сиял Южный Крест… Но вот, наконец, еще ниже на далеком горизонте заблистал и маяк, ныряя огненною точкой в волнах словно из растопленного фосфора. Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились…

Недолго пришлось нам, однако, любоваться маяком; раздался звонок, и в главной каюте потушили огни. Было десять часов вечера, и в приятных мечтах о будущем дне все разошлись по каютам. Зато в эту ночь никто не ложился спать. Все суетливо укладывались, приготовляясь на другое утро как можно ранее распроститься с нашею дырявою, заливаемою водой кадушкой, величаемой «океанским стимером»[1] Ливерпульского общества, и с ее вечно пьяным, грубым капитаном, который, между прочим, чуть было не утопил нас, а по воскресным дням запрещал пассажирам не только что играть в карты или шашки, но даже заниматься музыкой.

К четырем часам утра все пассажиры были уже на палубе, даже дамы. Такое раннее появление прекрасного пола не входило в расчет группы англо-индийских офицеров и очень было их переконфузило. Одна партия бравых воинов, при помощи матросов, весело обливалась водой под палубною помпой, в то время как товарищи их, ожидая очереди, расхаживали кругом в национальных костюмах индусов, т. е. безо всякого костюма. Но скромные леди тоже возвращались, а не ехали в Индию. Видимо, успев уже попривыкнуть к подобной пластической обстановке, они остались совершенно хладнокровными, тем более, что теперь вся разница заключалась в одном колорите. К тому же едва светало…

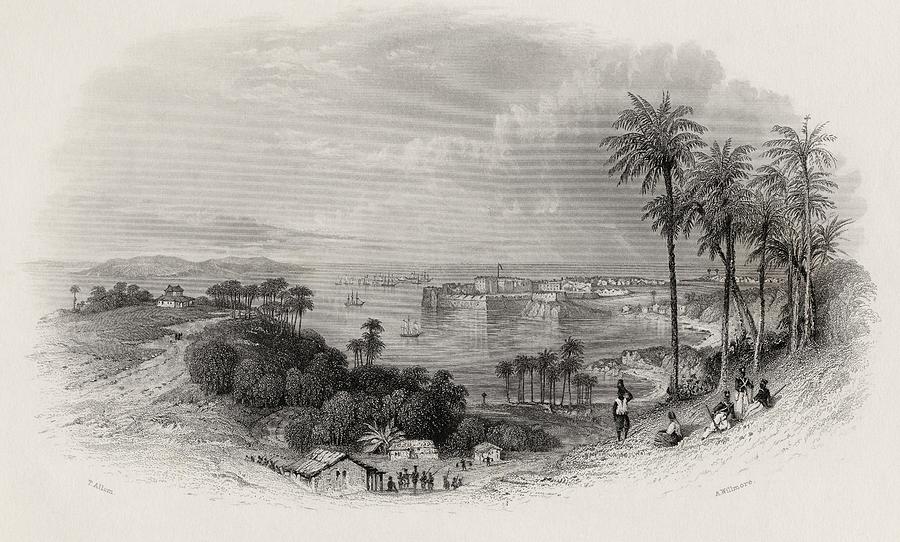

Но что это был за рассвет!.. Пароход уж больше не качало… Под искусным управлением только что прибывшего туземного лоцмана в костюме Геркулеса, бронзовый силуэт которого резко отделялся на бледном небе, наш стимер, тяжело пыхтя испорченною машиной, тихо скользил по спокойным прозрачным водам Индийского океана прямо по направлению к гавани. Приближались к заливу, и до Бомбея оставалось всего несколько миль; и тому, кто, подобно нам, за четыре недели до того дрожал от пронзительного холода и снежной бури, застигшей нас у входа во много воспеваемый поэтами, но еще более проклинаемый моряками Бискайский залив, окружавшая нас обстановка казалась просто волшебным сном!.. После тропических ночей на Красном море и невероятно знойных дней, промучивших всех от самого Адена, на нас, северян, веяло чем-то непривычным, тяжело обаятельным в этой чудно-мягкой предрассветной свежести воздуха. Ни одного облачка не виднелось на густо усеянном потухавшими звездами небе… Догорающий свет луны, дотоль серебряною пеленой застилавший небеса, стал мало-помалу исчезать; и по мере того как прямо перед нами, на востоке, над далеким островом постепенно загоралось первое зарево рассвета, последнее лунное сияние все более и более сосредоточивалось на западе, обрызгивая золотыми искрами прорезаемую кильватером и далеко оставляемую за нами темную водную полосу: словно с вами, людьми из Америки[2], прощалось сияние запада и свет востока приветствовал пришельцев из далеких стран. Все сильнее голубело небо, быстро поглощая одну за другою последние еле мерцавшие звезды; и чудилось нечто трогательное в кротком достоинстве, с каким царица ночи передавала свои верховные права могучему узурпатору. Наконец, она стала тихо погружаться в волны и — исчезла… И вдруг, почти без малейшего перехода от тьмы к свету, багрово-огненный шар вынырнул с противоположной стороны из-за мыса, уперся на несколько мгновений золотым подбородком в нижний ярус скал острова и, как бы оглядывая нас, на минуту приостановился… Затем одним могучим взмахом очутилось дневное светило высоко над морем, и победоносно поплыло вверх по тропе своей, мгновенно рассеяв мрак и разом захватывая в пламенные объятия и посиневшие воды залива, и прибрежные дачи, и острова с их скалами и лесами кокосовых пальм… Не забыли золотые лучи поласкать и толпу благочестивых поклонников своих, парсов-гебров, простиравших руки с берега моря к могучему «Оку Ормузда». Картина была до того великолепна, что на минуту все примолкло на палубе; даже красноносый старый матрос, суетившийся возле нас с канатом, приостановил работу и, крякнув, одобрительно кивнул солнцу головой.

Пробираясь тихо и осторожно вдоль столь же прелестного, как и коварного залива, мы имели еще довольно времени любоваться его окрестностями. Направо от нас виднелась группа островов, во главе которой высится головообразный Гхарипури, или Элефанта, со своим глубокой древности храмом. «Гхарипури» в переводе означает «город пещер» — по мнению ориенталистов, «город очищения» — коли верить туземным санскритологам. Этот высеченный неизвестною рукой в самой сердцевине скалы храм из камня, похожего на порфир, давно уже служит яблоком раздора для археологов, из коих ни один не был доселе в состоянии определить даже приблизительно его древность. Высоко вздымается скалистое чело Элефанты; густо обросло оно вековым кактусом, а под челом, у самого подножия скалы, высечены два придела и главный храм… Словно сказочный Змей Горыныч, широко разинул он черную зияющую пасть, как бы готовясь поглотить дерзновенного, пришедшего выведать сокровенную тайну титана; и скалит он на пришельца два уцелевшие, потемневшие от времени длинные зуба, — две громадные колонны, поддерживающие при входе нёбо чудовища…

Сколько поколений индусов, сколько рас простиралось во прахе пред Тримурти, тройным божеством твоим, о Элефанта!.. Сколько веков понадобилось слабому человечеству, дабы прорыть в порфирном чреве твоем весь этот город пещерных храмов и мраморных пагод и изваять твои гигантские идолы? Кто может это знать теперь! Много лет прошло с тех пор, как виделись мы с тобою в последний раз, древний и таинственный храм! А все те же беспокойные мысли, те же неотвязные вопросы волнуют меня теперь, как и тогда, и остаются все же безответными… Через несколько дней опять увидимся мы с тобой; снова взгляну я на твое суровое изображение, на твой гранитный тройной лик в 19 футов вышины, чувствуя столь же мало надежды когда-либо проникнуть тайну бытия твоего!.. Эта тайна попала в верные руки еще за три века до нашего столетия. Недаром старый португальский летописец дон Диего де Кута похваляется (8 декада, книга III, глава XI) тем, что «большой квадратный камень, вделанный над аркой пагоды с четкою и крупною на нем надписью, был выломан и послан королю дон Жуану III, а затем таинственно исчез… и добавляет далее: «Возле этой большой пагоды стояла другая… и даже третья… самое изумительное строение на острове как по красоте, так и по неимоверно громадным размерам своим и богатству материала. Все эти пагоды и пещеры были выстроены царями Каннадскими, главным из коих был один по имени Боназур, и на эти-то постройки сатаны наши (португальские) солдаты накинулись с такою яростью, что в несколько лет не осталось от них камня на камне».

А главное, не осталось надписей, кои могли бы дать ключ ко многому. Вследствие этого фанатизма португальских вандалов, хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фёргюсоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х.[3] Куда ни загляни в историю, всюду одни гипотезы, мрак. И, однако же, о Гхарипури упоминается в эпической поэме Маххабхарата, написанной, по мнению Колебрука и Уилсона, задолго до царствования Кира. В другой древней легенде говорится, будто храм Тримурти на Элефанте построен еще сыновьями Пaнду, изгнанными по окончании войны, воспетой в Маххабхарате — между династиями Солнца и Луны — восторжествовавшею расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают еще до сей поры победу свою над врагами. Но и в их народных песнях нет ничего положительного. Прошли и еще пройдут столетия, а вековая тайна так и умрет в скалистой груди пещеры…

Налево, как раз против Элефанты, через залив и как бы в контраст всей этой древности и величию, растянулся Малабарский холм, жилище современных европейцев и богачей туземцев. Их ярко расписанные бёнглоу (бунгало) утопают в зелени индийской смоквы, баньяновых и других дерев; а прямые высокие стволы кокосовых пальм покрывают бахромой верхушек своих весь гребень холмистого мыса. Вон, на самой юго-западной оконечности скалы, окруженной с трех сторон океаном, возвышается прозрачное, словно кружевное строение правительственного дома (Government House). Это самое прохладное и удобное место Бомбея, обвеваемое с трех сторон морскими ветрами: это резиденция сэра Ричарда Темпля, губернатора и повелителя Бомбейского президентства.[4] Развевающийся на высокой мачте флаг оповещает правоверных как и неверных. Что его превосходительство находится в то время «у себя». Место столь же прелестное как и подходящее для досточтимого баронета сильно страдающего, между прочим, от разгоряченного воображения. Только прохлада оного спасает его от постоянно угрожающего ему удара вследствие мучительной мономании, центральная точка коей «русские шпионы» и коварная «русская интрига»…

Остров Бомбей, называемый туземцами «Мамбе», получил свое название от богини Мамба — на маратском языке Mahima , или «амба», «мама» и «амма», смотря по диалекту — слово, означающее буквально: «Великая Матерь». Едва сто лет назад, там, где теперь городская эспланада, стоял храм, посвященный «Мамбе Деви». С невероятными затруднениями и издержками перенесли его ближе к берегу, близ крепости, и поставили против храма «Болешвара», Владыки Невинных, — одно из названий бога Сивы или, вернее, Шивы. Бомбей составляет часть значительной группы островов; самые замечательные из них своими древностями: Сальсета «перевязанная» с Бомбеем плотиной; Элефанта так называемая португальцами вследствие громадной на острове скалы высеченной наподобие слона в 35 футов длины, и в-третьих, остров Тромбай, одинокая скала коего возвышается на 900 футов над морем. Бомбей похожий на картах на большого морского рака, расположен впереди всех других островов. Далеко протянув в море обе клешни, он как бы стоит несменным часовым и стережет меньших, менее защищенных братьев… Между ним и материком немного узкий при входе рукав реки постоянно расширяется; затем, снова суживаясь, далеко впивается между вогнутыми боками обоих берегов, составляя таким образом бесподобнейшую в мире гавань. Недаром изгнанные англичанами португальцы прозвали ее «Buon Bahia», т. е. хорошим заливом.

В припадке туристского восторга некоторые путешественники сравнивали бомбейский порт с неаполитанским. Но оба, в сущности, столь же похожи друг на друга, как лаззарони похож на кули; все сходство между последними в цвете кожи, а между портами — в воде. В Бомбее, как и в его гавани, все оригинально и самобытно, ничто не напоминает даже южной Европы. Взгляните на эти каботажные суда и рыбачьи лодки: оба построены наподобие птицы, и обоим служила моделью морская птица сат, нечто вроде рыболова. Такая лодка, особенно на ходу, олицетворение грации; в движении она словно плывет задом, а странной формы косой треугольный (латинский) парус прикреплен к высокому шесту острою вершиной вверх, словно два крыла. С широко раздутыми на обе стороны крыльями, такое туземное судно, при попутном ветре и пригнувшись носом почти в уровень с водой, летит с изумительною быстротой.

Окрестности залива перенесли в то утро наше воображение в одну из волшебных стран «Арабских сказок»[5]. Далеко тянулась вдоль восточной стороны города горная цепь Гхат, с перемежающими ее почти столь же высокими холмами. От подножия до скалистых, фантастически торчащих верхушек своих, эти холмы обросли дремучим лесом и непроходимыми джонглами, где живут хищные звери, а народное воображение одарило каждую скалу своей особенной легендой. Весь скат усеян пагодами, минаретами и храмами всевозможных сект. Там и сям, горячо обливаемая утренним солнцем, торчала древняя крепость, когда-то грозная и неприступная, теперь же полуразрушенная и обросшая непроницаемым кактусом. Что ни шаг, то чья-либо святыня. Здесь — далеко уходящая внутрь горы «вихара», колья буддийского бикшу; там скала, осененная символом бога Шивы; далее — капище джаинов; заросший тиной священный танк — пруд, наполненный благословенною брамином и поэтому очищающею ото всякого греха водой — непременная принадлежность каждой пагоды. Все окрестности, вся страна усеяна символами богов и богинь; каждое из 33 миллионов божеств индийского Пантеона имеет в чем-нибудь своего представителя или что-нибудь посвященное себе: кусок камня, цветок, дерево, птицу. Вот на западной стороне Малабарского холма выглядывает «Валукешвара», храм Владыки из песка.

Толпы индусов обоего пола, блистая на солнце золотыми кольцами на пальцах ног и рук, браслетами от кисти рук до локтей и от щиколотки до икр ног, со свежеразрисованными красною, желтою и белою красками священными сектантскими знаками на лбах, в ярких тюрбанах и белоснежных одеяниях, тянутся длинною вереницей к знаменитому храму. Предание гласит, что Рама на пути из Айодьи (Ауд) в Ланку (Цейлон) за женою своею Ситою, похищенною злым царем Раваной, провел тут ночь. Брат его Лакшман, на коем лежала обязанность снабжать Раму каждый вечер новым лингой из Берн;реса, запоздал в тот день присылкой. В припадке нетерпения Рама соорудил себе лингам из песка. Когда наконец явился символ из Бернареса его поставили во храм, а Лингам сооруженный Рамой остался на берегу. Тут он пребывал в продолжение долгих столетий; но с прибытием португальцев «Владыка из песка» почувствовал такое сильное отвращение к феринге (чужестранцам), что прыгнул в море и уже не появлялся более. Далее прелестный бассейн, танк, называемый Ванатирхта или «Пруд Стрелы». Здесь Рама (любимый герой обоготворенный индусами) пожелал напиться и, не находя воды под рукой, выстрелил из лука в землю. И вот в этом месте тот час же появился пруд, хрустальные воды коего обнесли высокою стеной, выстроили ведущую вниз каменную лестницу, окружили рядом белокаменных пагод и обителями двиджа (дваждырожденных) браминов.

Индия — страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней развалины, нет памятника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное, как обыкновенно ни опутана последняя паутиной народной фантазии, все гуще свиваемой с каждым последующим поколением, но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не была бы основана на каком-нибудь историческом факте. С терпением, а главное с помощью ученых браминов, раз войдя в их доверие и дружбу, всегда возможно докопаться до истины. Но уж, конечно, не англичанам, с их высокомерием и явно выказываемым презрением к «побежденной расе», ожидать чего-либо подобного. Поэтому-то между официально расследованною Индией и (если дозволено так выразиться) подземною, настоящею Индией такая же разница, как между Россией в романах Дюма-p;re [6] и настоящей русскою Россией.

Еще далее по той же дороге стоит парсийский храм огнепоклонников. У алтаря его горит неугасаемый огонь, ежедневно пожирающий пуды сандалового дерева и ароматических трав. Зажженный триста лет тому назад священный огонь еще ни разу не потухал, невзирая на беспорядки, сектантские распри, ни даже на войну. Парсийцы весьма гордятся этим храмом Заратушты, как они называют Зороастра. Рядом с этим — храмы индусов, разукрашеные как красная писанка. То капища, чаще всего посвященные Хануману, богу-обезьяне и верному союзнику бога Рамы, или же какому другому божеству, как, например, слоноголовому Ганеше (бог тайной мудрости), или одной из деви. Подобные храмы встречаются на всех улицах. Пред каждым ряд столетних пипал (Ficus religiosa), без которых не обойдется ни один храм, так как эти деревья служат любимым жилищем для стихийных духов и грешных душ. Все это перемешано, спутано и разбросано, являясь пред глазами внезапно, как картина во сне… Тридцать столетий оставили своих представителей на этих островах. Природная лень и сильно присущее Индии чувство консерватизма сохранили еще до европейского вторжения эти памятники буддистов и других неприязненных браминам сект даже от разрушительного мщения фанатиков. По природе индус неспособен на бессмысленный вандализм, и френолог напрасно отыскивал бы на его черепе шишку разрушения. Если столько древностей и незаменимых памятников старины, пощаженных рукой времени, теперь искажены, разрушены и даже совсем попорчены, то разрушителями их постоянно являлись если не мусульмане, то португальцы, под руководством иезуитов.

Красота Бомбейского залива далеко, однако, не искупает, со стратегической точки зрения, слабостей его порта. Эта слабость, которую, впрочем, никто кроме специалиста никогда бы и не заметил, странно указывается самими же англичанами. И с чужестранцами толкуют они о ней, и рассуждают об этом в газетах, и даже горько жалуются на нее в своих «гидах». Так, например, в «Дорожнике Индии» (Hand-Book of India, 1858, by Captain E. Eastweeck) автор пускается в длинное рассуждение об опасности угрожающей Англии в случае неприятельского вторжения в Бомбей со стороны моря. Этот изъян давно замеченный ревнивыми обладателями страны, словно мешает им спать. Неужели же то самое, что проделал с португальцами могульский адмирал Сиди в 1690 году, взявший у них Бомбейскую крепость в несколько часов, может ещё повториться в 1880? И ей ли великой непобедимой нации, с более чем тысячью пушками на Адмиралтейском бастионе, на Мандави-Бандарской и других батареях, пугаться вторжения? И однако если судить по собственному сознанию её сынов и по их приёмам, то они не только горюют, но и постоянно трусят чего-то. «Что у кого болит, тот о том и говорит». Поэтому должно полагать, что эта заноза крепко засела и таки побаливает в бедре Великобританского льва. Не угодно ли послушать, что они сами рассказывают. Не отъехали мы сто миль от Ливерпуля, как уже были посвящены, за общим столом, во все слабости Бомбейского порта. «Форт наш со стороны материка может быть и силен», рассуждал один капитан, «только вот со стороны моря он совсем подгулял. Беззащитнее этого форта трудно себе что и представить…К тому же, пролив своею узковатостью способен затруднить неприятельский флот разве что в самом устье; а замок форта Сент-Джорджа, построенный ещё португальцами, напоминает одностенные, плоские замки на оперной сцене: на нем не имеется даже порядочного парапета. Самая же крепость (коммерческая часть города) не защищена даже простою стеною. За то она загромождена до самого берега старыми, полусгнившими фабриками, заводами и на скорую руку построенными амбарами и частными жилищами…При первом пушечном выстреле наш знаменитый форт развалится как карточный дом» и проч.

А теперь заглянем в Hand-Book и посмотрим, что об этом говорит Истуик, посвящая книгу брату своему капитану Бомбейской армии. «Если бы», пишет он, «наша злополучная крепость даже когда и изъявила претензию на защиту, то неприятелю не стоило бы на неё внимания. Ему следовало бы только, совсем не заходя в гавань, обогнуть остров и высадить войска с северной, совершенно не защищенной стороны его. Только во время монсуна (сезона дождей) Бек-бей бывает опасен своими бурями, а главное – подводными скалами, которыми так густо усеяно все пространство кругом Пронгского маяка (Prong). Во все же остальные восемь месяцев пароходы могут с полною безопасностью бросать якорь вне залива».

Не правда ли как откровенно? Поэтому и злорадное замечание одного известного англо-индийского писателя, напоминающего, что в случае либо войны, либо затеваемого вторжения. «Бек-бей представляет столь же заманчивую сколько и коварно-опасную приманку угрожающему неприятелю» — теряет все свое значение. Эта опасность, как нам объявляет и “Guide-Book”, существует лишь во время четырехмесячного монсуна, а в остальные времена года милости просим!

А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят в каждом невинном туристе из других государств — шпиона. Проехала здесь, года два назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin, и пожелала прокатиться по Индии; двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г. Орас фан-Руит), изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, двух англичан из Лондона — ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, хотя и русской по рождению, и вот национальность последней подымает на ноги всю полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются политикой земного мира, но что их русская спутница даже и «аза в ней не смыслит». «Коварство России давно вошло в пословицу», отвечают ей. «России де мы Афганистанскою войной отрезали дорогу через Гималайские горы; вот она и пошла писать с другой стороны… Подружилась с китайцами, а теперь науськивает их идти на Индию через Рангун. Поэтому нам и необходимо завладеть Бурмой».[7] Уже и китайцев стали уже бояться с их горшками со смердящей жидкостью! Ну и владейте на здоровье коли никто не мешает – благо что предлог нашелся. Только зачем же нести такой сумбур про Россию?

Эта национальная черта англичан кричать «караул, режут», тогда их никто и не думает трогать, — отвратительна. Она в них особенно развилась со времен Биконсфильдского премьерства. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить ее в Индии? Здесь подозрительность перешла в мономанию: англо-индийцы готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чортиков.

А что спрашивает один американский полковник у главного полицейского надзирателя одной из северо-западных провинций6 – возможно ли по-вашему повторение сипайского возмущения 1857 года? Как вы полагаете, усмирены индусы?

Пшоу!.. Бояться подобного возмущения было бы столько же основательно как и падения луны нам на голову! получает он гордо в ответ.

А между тем этот же капитан тут же рассказывает за завтраком о превосходстве полицейской организации в их провинциях: ни один индус не пребудет из деревни в город даже на один час без того, чтобы тотчас бы не узнали об этом в тайной полиции. Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был и англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане все еще дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель, в свою очередь, трусит… Тогда горе ему! Во всяком случае подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости.

Наконец мы бросили якорь, и в одну минуту сотни тощих, голых индусов, могулей, парсийцев и других народов атаковали как наш багаж, так и нас самих. Вся эта ватага мгновенно выскочила как бы со дна морского; защебетала, зачирикала, залопотала и стала голосить, как умеют голосить одни азиатские народы. Чтобы скорее избавиться от подобного Вавилонского столпотворения, грозившего оглушить нас навеки, мы бросились в первый попавшийся бундер-бот и отчалили.

Когда мы приехали в заранее заготовленный для нас бёнглоу, первое что нас поразило в Бомбее были миллионы ворон и коршунов. Первые – мусорщики города и убивать их не только воспрещено полицией, но и весьма опасно, так как это навлекло бы на убийцу серьезное возмездие со стороны индусов, всегда готовых предложить собственную жизнь за воронью. Души грешных прадедов их переселяются в ворон: убивать эту птицу значит мешать закону возмездия, а затем обрекать душу на что-нибудь худшее. В этом не только индусы но и не менее их суеверные парсы (даже самые образованные между ними) вполне уверены. Странные повадки индийских ворон (о которых будет упомянуто далее) до некоторой степени оправдывают такое поверье. А коршуны, всегдашние могильщики парсов, находятся под прямым покровительством Фарварданьи, ангела смерти, который парит над «Башней Молчания» руководя занятиями пернатых работников. Но и об этом после. Ужасное карканье ворон, не прерывающееся и по ночам, поражает вновь прибывшего своею странностью, но затем объясняется весьма просто. Всякое дерево из бесчисленного множества кокосовых лесов окружающих Бомбей на откупе у правительства, и на верху каждого привязана тыква, в которую стекает сок, превращающийся по брожении в крепчайший напиток, называемый здесь «тодди». Совершенно голые «тодди-вала» (обыкновенно португальцы), скромно украшенные между прочим коралловым ожерельем, как белки лазят по два раза в день на вершину полутораста-футовых стволов собирая этот напиток. Вороны вьют гнезда лишь на этих деревьях и постоянно пьют из этих открытых тыкв. В результате является хроническое опьянение этих крикунов.

Едва успели мы войти в густой, заросший сад нашего будущего жилища, как с каждого дерева послетала с пронзительным карканьем стая ворон: птицы эти окружили нас, прыгая на одной ноге. Чудилось нечто положительно человеческое в позе хитро склоненной на бок головы пьяной птицы, и чисто дьявольское выражение светилось в лукавом глазе, оглядывающем нас снизу вверх…

Сноски

________________________________________

1 Пароход (англ.). — Прим. ред.

2 В это время Блаватская уже была гражданином Соединенных Штатов Северной Америки. — Прим. ред.

3 Rock-cut Temples of India.

4 Увы! несколько месяцев позже сей грозный повелитель махратов, на совести коего лежит погибель полутора миллиона душ уморенных им во время последнего голода, благодаря его глупости, — воспылал желанием сделаться человеком парламента. Бросив губернаторство, он поспешил в Англию на выборы, где и получил должное возмездие. При первом случае избиратели забросали его гнилыми яйцами и обратили в постыдное бегство.

5 Так в английском переводе называются сказки «Тысяча и одной ночи». — Прим. ред.

6 Дюма-отца (фр.) – Прим. ред.

7 И поэтому тоже бирманский посол присланный в настоящее лето (1882) в Симау для переговоров и подписи нового трактата так и уехал ни с чем. Все газеты восстали против «нахальных» претензий Бирмы, все нахальство коей состояло в том, что она требовала права сноситься прямо с Английским кабинетом поимо Калькуттского правительства и ограничения прав англо-индийских чиновников обращаться с королем Бирмы как с простым кули – подданным королевы. Более позднее примечание автора